药材名称:藤乌

名称出处:《新华本草纲要》

概况异名:羊角七(湖北),草乌(湖北、湖南、四川)。

基源:为毛茛科乌头属植物瓜叶乌头及其变种拳距瓜叶乌头的干燥块根。

原植物:瓜叶乌头Aconitum hemsleyanum Pritz.(A.sczukinii var.hemsleyanum Rapaics.)拳距瓜叶乌头Aconitum hemsleyanum var.circiinatum W.T.Wang,又名草乌、血乌(峨眉山)。

形态:块根圆锥形,长1.6~3cm,直径达1.6cm。茎缠绕,常带紫色,分枝。茎中部的叶片五角形或卵状五角形,长6.5~12cm,宽8~13cm,基部心形,3深裂至距基部0.9~3.2cm处,中央深裂片楔状菱形,短渐尖,不明显3浅裂,浅裂片具少数小裂片或卵形粗齿,侧深裂片斜扇形,不等2浅裂;叶柄比叶片稍短。总状花序生茎或分枝顶端,有2~6(~12)朵花;下部苞片叶状或不分裂而为宽椭圆形,上部苞片线形;萼片深蓝色,上萼片高盔形或圆筒状盔形,几无爪,下缘直或稍凹,喙不明显,侧萼片近圆形;花瓣片长约10mm,宽约4mm,唇长5mm,距长约2mm,向后弯;雄蕊花丝有2小齿或全缘;心皮5,无毛。蓇葖直,长1.2~1.5cm,喙长约2.5mm;种子三棱形,长约3mm,沿棱有狭翅并有横膜翅。花期8~10月。(图见《中国植物志》.第27卷.236页.图版48∶1~4)

生境与分布:生于海拔1700~2200m山地林中或灌丛中。分布于河南西部、陕西南部、安徽西部、浙江西北部、江西北部、湖北、湖南北部,四川。

拳距瓜叶乌头与瓜叶乌头的主要区别为:花瓣的距长4~6mm,拳卷。(图见《中国植物志》.第27卷.237页图版48∶5)生于海拔1900~3300间山地、林边或林中。分布于四川天全二郎山一带。

生药采集:7~9月采挖根,除去泥杂及须根,洗净,晒干。

加工炮制:清水浸漂块根至略存麻味,用甘草、黑豆煎汤拌蒸或同煮透后,取出晒干。

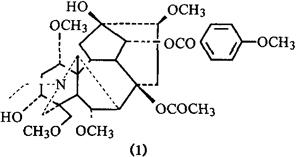

化学性质根茎中含有滇乌碱(Yunaconitine)(1)[1,2,3]即瓜叶乌头乙素(GuayewunineB)又称紫草乌乙素;另有爪叶乌头甲素及丙素;丙素为一未知结构的生物碱[2]。

参考文献

[1] 化学学报 1979;37(1):15。

[2] 植物学报 1982;24(3):259。

[3] 中药通报 1981;6(6):38。

性味:辛,温。有大毒。 《全国中草药汇编》:“辛,大热。有大毒。”

功效:镇痉,降压,发汗,利尿,活血镇痛,搜风去湿。

主治:腰腿痛,无名肿毒,跌打损伤,癣疮。 ①《全国中草药汇编》:“风湿疼痛,搜风祛湿。” ②《中药材品种论述》:“治痨伤。泡酒服治腰腿痛。”

用法用量:内服:煎汤,0.9~1.5g,泡酒或研末为散。外用:磨汁涂或研末调敷。

使用注意:本品毒性甚烈,不经炮制,不宜内服。

临床应用单方应用:①《浙江天目山药用植物志》:“治跌打损伤:藤乌头1.5g,水煎,酒冲服。或藤乌头根加豆腐共煮过,晒干,酒炒,研成细粉,每次服0.6g。” ②《浙江天目山药用植物志》:“治无名肿毒:藤乌头以米饮汤磨成浆状敷患处。如溃烂有破口则敷四周。” ③《中国药用植物纲要》:“治癣疮:藤乌头研末,水调,敷患处。”