蛎鹬(学名:Haematopus ostralegus,英文名:Eurasian Oystercatcher)为蛎鹬科蛎鹬属的鸟类,又称为欧亚蛎鹬。其羽毛为黑色和白色,腿红色,喙为红色且强大,用于粉碎或撬开软体动物如蚌,或寻找蚯蚓。飞行缓慢且振翼幅度大。沿岩石型海滩取食,食物为软体动物,它们用錾形嘴錾开。成小群活动。该物种的模式产地在波罗的海。

中文学名:蛎鹬

拉丁学名:Haematopus ostralegus

英文俗名:Eurasian Oystercatcher

命名作者:Linnaeus, 1758

中文目名:鸻形目(Charadriiformes)

中文科名:蛎鹬科(Haematopodidae)

中文属名:蛎鹬属(Haematopus)

繁殖区:古北界 : nw, c, e

非繁殖区:coastal 非洲, 东洋界

中国野生鸟类:

《中国鸟类野外手册》:鸟种编号#384

中国三有保护鸟类:有益的或有重要经济、科学研究价值的

世界自然保护联盟(IUCN)

红色名录保护级别:无危物种

Least Concern(LC)

受威胁程度较低,保护现状比较安全

主要羽色:黑色

次要羽色:白色

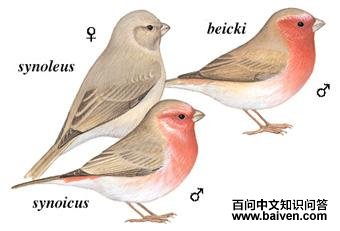

外形特征

蛎鹬:形态特征图

蛎鹬:形态特征图

中等体型(44厘米)的黑白色涉禽。红色的嘴长直而端钝,腿粉红,上背、头及胸黑色,下背及尾上覆羽白色,下体余部白色。翼上黑色,沿次级飞羽的基部有白色宽带。翼下白色并具狭窄的黑色后缘。眼下方有一小白斑。幼鸟棕色,冬鸟和幼鸟喉具白色环带。

虹膜-红色;嘴-橙红;脚-粉红。

叫声:联络叫声为尖厉的Kleep;也有更拖长的Kle-eap,更尖厉的Kip。炫耀时发出管笛声,越来越慢直至结束。

蛎鹬

蛎鹬

蛎鹬:飞行图

蛎鹬:飞行图

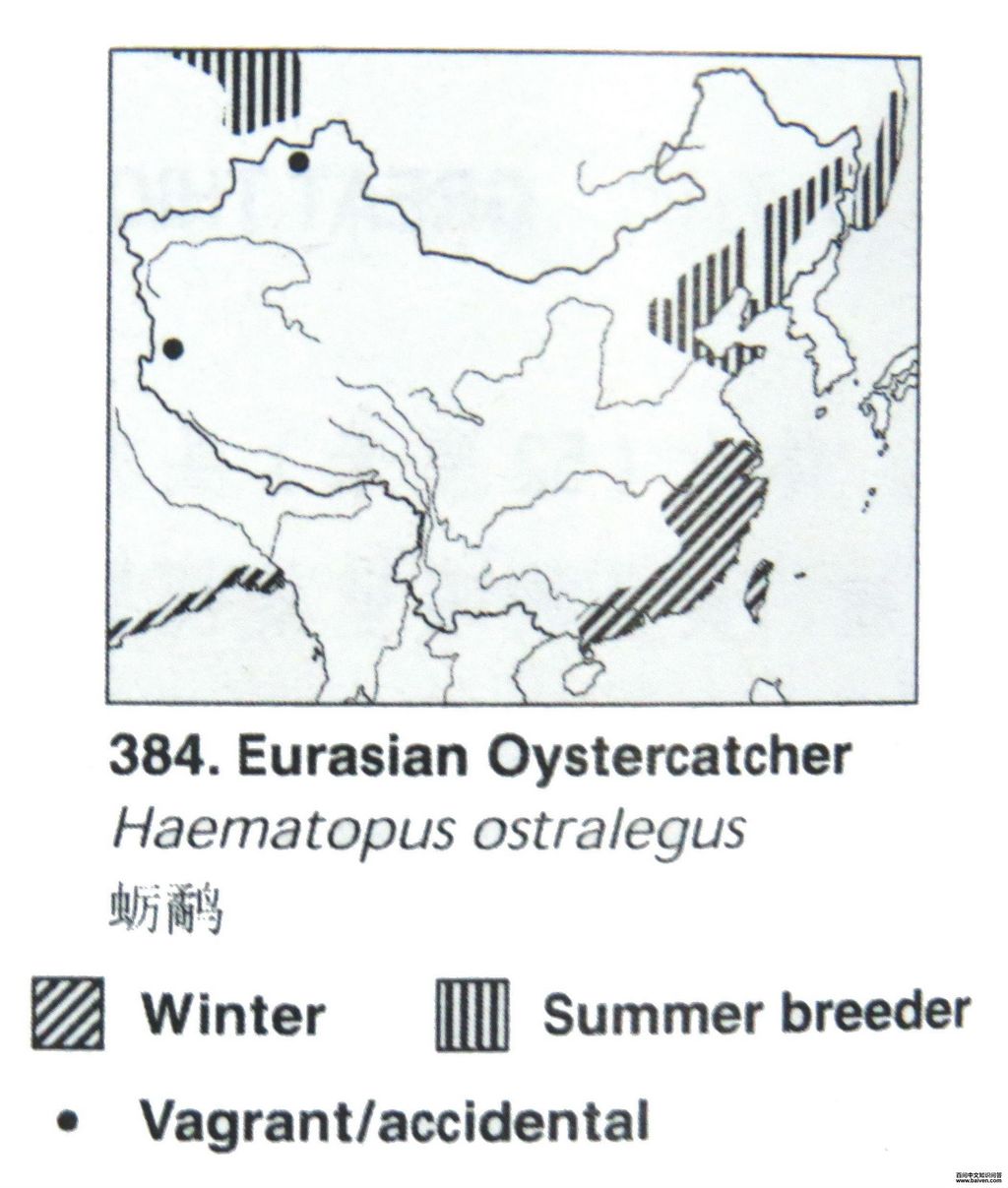

地理分布

蛎鹬:地理分布图

蛎鹬:地理分布图

分布范围:欧洲至西伯利亚;南方越冬。

分布状况:不常见的季候鸟。亚种osculans繁殖于中国东北沿海省份及山东,越冬在华南和东南沿海及台湾。迷鸟见于天山(新疆西部)及西藏西部。

中国见于沿海一带,夏季在东北、河北、山东等地繁殖,冬季迁至南方。

蛎鹬是分布最广泛的蛎鹬科鸟类,有三个哺育区域,为西欧、欧亚大陆中部,堪察加半岛,中国和韩国的西部海岸。在此区域内没有其它蛎鹬科动物。

生活习性

蛎鹬

蛎鹬

蛎鹬栖息于沿海海岸、河口、沙洲、岛屿与江河地带。也出现于湖泊、水库和农田地带。常单独或成小群活动。冬季则集成大群在海湾、入海口、以及开阔海岸沙滩和岩石上活动。

蛎鹬主要以甲壳类、软体动物、蠕虫、虾、蟹、沙蚕、小鱼、昆虫和幼虫为食。常利用像刀一样的嘴在贝类丰富的海滨地带觅食,或在潮涧地带用嘴尖翻转石头,探觅蠕虫和软体动物。觅食贝类时通常将锋利的嘴直接插入贝壳内。

生长繁殖

蛎鹬

蛎鹬

蛎鹬的繁殖期为5—7月。营巢于海边盐碱沼泽、沙滩、海滨岩石、草丛等各类生境中。也在宽阔的水中岛屿、沙石河滩.湖泊、水库边缘草地上和农田地中营巢。常成对单独营巢,有时亦见成松散的小群在一起营巢。巢为开阔地上的凹坑,多为亲鸟用脚刨挖而成,内垫干草茎,有时还垫有小圆石,贝壳和各种废弃物品。巢约圆盘状,大小为27—32×17—20厘米,深2—4厘米,雌雄共同筑巢。

每窝产卵3枚,偶尔为2枚和4枚。卵的形状为梨形,颜色为灰黄色,乳白色或淡档色,被有黑褐色斑点。卵的大小为51—62×35—45毫米。平均57×43毫米,重37—54克。日产一枚,雌雄共同孵卵,但以雌鸟为主。孵化期22—24天;雏鸟早成性,出壳当日即能行走。

亚种分化

蛎鹬

蛎鹬

蛎鹬指名亚种(学名:Haematopus ostralegus osculans)。在中国大陆,分布于沿海地区。该物种的模式产地在辽宁。

保护现状

蛎鹬

蛎鹬

该物种已被列入中国国家林业局2000年8月1日发布的《国家保护的有益的或者有重要经济、科学研究价值的陆生野生动物名录》。